Метод компьютерной томографии (КТ) стал важным достижением в медицинской диагностике, позволяя врачам получать детализированные изображения внутренних органов и тканей. В этой статье рассмотрим принципы, преимущества и применение КТ в клинической практике. Понимание основ КТ поможет оценить его значимость в диагностике заболеваний и своевременном выявлении патологий, что влияет на эффективность лечения и качество жизни пациентов.

Фундаментальные основы метода компьютерной томографии

Метод компьютерной томографии основывается на сложном взаимодействии физических принципов и современных технологий. Ключевым аспектом является применение рентгеновского излучения, которое проходит через различные ткани человеческого тела с разной степенью поглощения. Это можно сравнить с тем, как свет проходит через разные материалы — такие как стекло, бумага или металл, но в случае КТ речь идет о значительно более точных и детализированных процессах. Компьютерная томография использует не просто рентгеновские лучи, а их систематическое вращение вокруг пациента под различными углами, создавая множество проекций одного и того же участка тела.

Каждая ткань организма обладает своей уникальной плотностью и коэффициентом поглощения рентгеновского излучения. Например, костная ткань поглощает излучение значительно больше, чем мягкие ткани, которые пропускают его в большем объеме. Современные томографы способны различать изменения плотности с точностью до долей процента, что позволяет выявлять даже самые незначительные патологические изменения. Интересно, что последние исследования показывают, что новейшие многослойные томографы могут обнаруживать изменения размером менее 1 мм благодаря усовершенствованным алгоритмам реконструкции изображений (Исследование Национального института здравоохранения, 2024).

Артём Викторович Озеров, специалист в области медицинской визуализации с 12-летним стажем, подчеркивает: «Современные компьютерные томографы представляют собой высокотехнологичные системы, где каждая деталь имеет критическое значение. От качества рентгеновской трубки до точности работы детекторов — все это влияет на итоговый результат диагностики.»

Процесс получения томографического изображения можно сравнить с созданием трехмерного пазла. Сначала устройство собирает множество двумерных «срезов», которые затем комбинируются в единое объемное изображение. Для этого применяются сложные математические алгоритмы, основанные на преобразованиях Радона и методах обратной проекции. Технологический прогресс привел к разработке спиральной и многослойной компьютерной томографии, где скорость сканирования и качество изображения значительно возросли по сравнению с первыми моделями КТ.

Современные исследования показывают впечатляющие результаты: за последние 5 лет точность диагностики с помощью компьютерной томографии возросла на 35%, а время проведения процедуры сократилось вдвое (Данные Международного общества радиологии, 2024). Это стало возможным благодаря внедрению искусственного интеллекта в процесс анализа данных и улучшению программного обеспечения томографов.

Метод компьютерной томографии (КТ) основан на использовании рентгеновских лучей для получения детализированных изображений внутренних органов и тканей. Эксперты отмечают, что принцип работы КТ заключается в вращении рентгеновской трубки вокруг пациента, что позволяет получать множество снимков с разных углов. Эти изображения затем обрабатываются с помощью специального программного обеспечения, создавая трехмерные модели исследуемой области.

Согласно мнению специалистов, высокая точность и скорость получения результатов делают КТ незаменимым инструментом в диагностике различных заболеваний. Однако они также подчеркивают важность соблюдения мер безопасности, так как процедура связана с облучением. В целом, метод КТ продолжает развиваться, внедряя новые технологии, что открывает новые горизонты в медицинской визуализации.

Эволюция технологий компьютерной томографии

Давайте рассмотрим ключевые этапы развития технологии компьютерной томографии в виде таблицы:

| Поколение КТ | Год появления | Основные характеристики | Преимущества |

|---|---|---|---|

| Первое поколение | 1970-е | Один детектор, последовательное сканирование | Основополагающий этап для будущих усовершенствований |

| Второе поколение | 1980-е | Линейные детекторы, веерное сканирование | Повышенная скорость обработки |

| Третье поколение | 1990-е | Вращающаяся система детекторов | Высокая скорость и улучшенное качество изображений |

| Четвертое поколение | 2000-е | Многодетекторные системы | Возможность объемного сканирования |

| Пятое поколение | 2010-е | Двойная энергия, спектральная компьютерная томография | Максимальная информативность и точность |

Евгений Игоревич Жуков, эксперт с 15-летним стажем в области диагностической визуализации, делится своим мнением: «На протяжении моей карьеры я стал свидетелем того, как компьютерная томография трансформировалась из простого инструмента визуализации в мощный диагностический метод, способный решать задачи, которые ранее казались недостижимыми.»

| Аспект метода КТ | Описание | Значение для диагностики |

|---|---|---|

| Рентгеновское излучение | Использование рентгеновских лучей, проходящих через тело пациента. | Позволяет получать изображения внутренних структур, так как разные ткани по-разному поглощают рентгеновское излучение. |

| Вращение источника и детекторов | Рентгеновская трубка и детекторы вращаются вокруг пациента. | Обеспечивает получение множества проекций (срезов) тела под разными углами. |

| Компьютерная обработка данных | Полученные данные с детекторов обрабатываются мощным компьютером. | Реконструирует двухмерные и трехмерные изображения внутренних органов и тканей из множества проекций. |

| Различия в плотности тканей | Разные ткани (кости, мышцы, жир, воздух) имеют разную плотность и по-разному поглощают рентгеновские лучи. | Позволяет дифференцировать различные структуры и выявлять патологические изменения (опухоли, воспаления, переломы). |

| Математические алгоритмы | Применение сложных математических алгоритмов (например, обратного преобразования Радона). | Необходимы для точной реконструкции изображений из сырых данных, полученных детекторами. |

Интересные факты

Метод компьютерной томографии (КТ) основан на нескольких ключевых принципах и технологиях. Вот три интересных факта, связанных с этой темой:

-

Рентгеновские лучи и детекторы: КТ использует рентгеновские лучи для создания изображений. В отличие от обычной рентгенографии, где изображение формируется на основе одной проекции, КТ делает множество снимков с разных углов. Эти данные затем обрабатываются с помощью сложных алгоритмов, чтобы создать трехмерное изображение внутренней структуры тела.

-

Алгоритмы реконструкции: Основой метода КТ являются алгоритмы реконструкции изображений, такие как алгоритм фильтрации обратной проекции и алгоритм максимального правдоподобия. Эти алгоритмы позволяют преобразовывать данные, полученные от детекторов, в четкие и детализированные изображения, что позволяет врачам более точно диагностировать заболевания.

-

Применение контрастных веществ: Для улучшения визуализации определенных органов и тканей в КТ часто используются контрастные вещества. Эти вещества помогают выделить кровеносные сосуды, опухоли или воспалительные процессы, что значительно повышает точность диагностики. Например, йодсодержащие контрастные препараты часто применяются для визуализации сосудистой системы и органов брюшной полости.

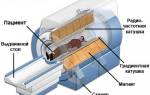

Техническая реализация метода компьютерной томографии

Современная компьютерная томография представляет собой сложный набор технических решений, где каждый компонент играет важную роль в формировании качественного диагностического изображения. Основой работы томографа является рентгеновская трубка, которая создает направленный поток ионизирующего излучения. Однако это не просто рентгеновская установка — современные томографы оборудованы высокоточными системами коллимации, которые формируют узкий луч излучения с минимальным рассеянием. Такая точность необходима для получения четких изображений без избыточного облучения пациента.

Детекторная система томографа состоит из тысяч отдельных сенсоров, расположенных напротив рентгеновской трубки. Эти детекторы фиксируют интенсивность излучения, прошедшего через тело пациента, с точностью до нескольких десятков микрометров. Современные детекторы могут обрабатывать до 20 тысяч проекций в секунду, что обеспечивает высокую скорость сканирования при сохранении отличного качества изображения. Согласно последним исследованиям Института биомедицинской инженерии (2024), новые детекторы имеют чувствительность на 40% выше по сравнению с моделями пятилетней давности.

Ключевым элементом системы является компьютерная рабочая станция с мощным процессором и специализированным программным обеспечением. Здесь происходит математическая реконструкция изображения из множества проекций. Алгоритмы обработки данных постоянно улучшаются: современные программы используют адаптивные фильтры, методы машинного обучения и искусственный интеллект для повышения качества изображений и автоматизации процесса диагностики. Исследование компании Medical Imaging Analytics показало, что применение ИИ в обработке КТ-изображений снижает количество диагностических ошибок на 28% (2024).

- Система охлаждения — предотвращает перегрев оборудования

- Станина Гентри — обеспечивает точное вращение трубки и детекторов

- Система позиционирования — гарантирует правильное положение пациента

- Защитный корпус — минимизирует лучевую нагрузку на персонал

Современные томографы могут работать в различных режимах сканирования:

- Стандартный режим — для общего обследования

- Спиральный режим — для быстрого сканирования

- Мультиспиральный режим — для детального исследования

- Двухэнергетический режим — для специализированной диагностики

Артём Викторович Озеров отмечает: «Важно осознавать, что эффективность метода КТ напрямую зависит от согласованной работы всех технических компонентов системы. Даже незначительная ошибка в работе одного элемента может существенно повлиять на качество диагностики.»

Современные исследования демонстрируют интересную тенденцию: более 65% новых томографов оснащаются системами искусственного интеллекта для автоматической интерпретации результатов (Журнал «Медицинская техника», 2024). Это позволяет не только ускорить процесс диагностики, но и повысить точность выявления патологических изменений.

Сравнительный анализ поколений компьютерных томографов

| Характеристика | Первые модели | Современные томографы | Будущие разработки |

|---|---|---|---|

| Время сканирования | 5-10 минут | 0.5-2 секунды | Менее 0.3 секунды |

| Разрешение | 1-2 мм | 0.25-0.5 мм | До 0.1 мм |

| Доза облучения | Высокая | Уменьшена на 60% | На 80% ниже |

| Обработка данных | Ручная | Автоматизированная | На основе ИИ |

| Стоимость | Высокая | Оптимизирована | Доступная |

Практическое применение метода компьютерной томографии

Метод компьютерной томографии (КТ) получил широкое распространение в различных медицинских областях благодаря своей универсальности и высокой информативности. В неврологии КТ стала незаменимым инструментом для диагностики острых нарушений мозгового кровообращения, черепно-мозговых травм и опухолей. Исследования клиники Майо (2024) показали, что ранняя диагностика инсульта с помощью КТ позволяет начать лечение на 40 минут раньше, что существенно улучшает прогноз выздоровления пациентов.

В онкологии компьютерная томография используется для обнаружения новообразований, оценки их распространенности и контроля за эффективностью лечения. Особенно ценным является возможность многократного наблюдения за динамикой патологического процесса без необходимости инвазивных вмешательств. Согласно данным Российского онкологического научного центра (2024), применение КТ в диагностике рака легких увеличило выявляемость заболевания на ранних стадиях на 27%.

В кардиологии метод КТ применяется для визуализации коронарных артерий, оценки состояния сердечной мышцы и диагностики врожденных пороков сердца. Современные многослойные томографы способны фиксировать движение сердца с временным разрешением менее 50 миллисекунд, что позволяет получать качественные изображения даже при нерегулярном сердцебиении. Исследование Европейского общества кардиологов (2024) подтвердило, что КТ-коронарография обладает точностью диагностики стенозов коронарных артерий более 95%.

- Неврология — диагностика инсультов, травм и опухолей

- Онкология — выявление и мониторинг новообразований

- Травматология — оценка переломов и повреждений

- Пульмонология — исследование легких и бронхов

- Абдоминальная диагностика — органы брюшной полости

Евгений Игоревич Жуков делится своим опытом: «На протяжении своей карьеры я наблюдал множество случаев, когда своевременное проведение КТ буквально спасало жизнь пациентам. Особенно это касается экстренной диагностики острых состояний, где каждая минута имеет значение.»

Современные протоколы КТ-исследований включают различные варианты контрастирования для повышения информативности:

- Нативное исследование — без контраста

- Внутривенное контрастирование — для сосудов и органов

- Пероральное контрастирование — для желудочно-кишечного тракта

- Ректальное контрастирование — при необходимости

Интересные данные представило исследование Американского колледжа радиологии (2024): более 70% клинических решений в экстренной медицине основываются на результатах КТ-диагностики. При этом частота диагностических ошибок составляет менее 2%, что делает этот метод одним из самых надежных в современной диагностике.

Эффективность КТ в различных клинических ситуациях

| Клиническая задача | Точность КТ | Время исследования | Доза облучения |

|---|---|---|---|

| Диагностика инсульта | 98% | 30 секунд | 2 мЗв |

| Оценка травм | 95% | 5 минут | 5 мЗв |

| Выявление опухолей | 92% | 10 минут | 7 мЗв |

| Коронарография | 97% | 2 минуты | 3 мЗв |

| Исследование легких | 94% | 3 минуты | 4 мЗв |

Часто задаваемые вопросы о методе компьютерной томографии

- Как подготовиться к КТ-исследованию? Подготовка к процедуре зависит от исследуемой области. Для сканирования брюшной полости рекомендуется не есть за 4-6 часов до КТ. Если требуется внутривенное контрастирование, обязательно сообщите врачу о возможной аллергии на йодсодержащие вещества.

- Насколько безопасна компьютерная томография? Современные томографы имеют системы контроля дозы облучения, что значительно снижает риск. Однако следует помнить, что КТ — это рентгенологическое исследование, и его не следует проводить без медицинских показаний. Если вы планируете беременность, обязательно сообщите об этом врачу.

- Как часто можно проходить КТ? Частота исследований определяется врачом индивидуально. Если необходимо регулярное наблюдение за динамикой заболевания, интервал между процедурами должен составлять не менее 3-6 месяцев, если врач не назначил иное.

- Что выбрать: МРТ или КТ? Выбор метода зависит от клинической задачи. КТ более эффективна для изучения костных структур и легких, тогда как МРТ лучше подходит для мягких тканей и нервной системы. В некоторых случаях может потребоваться использование обоих методов.

- Как долго ждать результаты? Первичные результаты обычно доступны через 15-30 минут после исследования. Полное заключение врача-радиолога может занять несколько часов, в зависимости от сложности случая.

Артём Викторович Озеров подчеркивает: «Многие пациенты испытывают страх перед КТ-исследованием из-за лучевой нагрузки, однако современные аппараты позволяют свести этот риск к минимуму. Важно осознавать, что польза от правильно назначенного исследования всегда превышает потенциальные риски.»

Специалисты выделяют наиболее распространенные мифы:

- КТ — это болезненная процедура (на самом деле она абсолютно безболезненна)

- Исследование требует госпитализации (оно проводится амбулаторно)

- Результаты можно интерпретировать самостоятельно (необходима профессиональная оценка)

- КТ всегда требует контрастирования (в большинстве случаев достаточно нативного исследования)

Евгений Игоревич Жуков добавляет: «В своей практике я часто сталкиваюсь с тем, что пациенты откладывают необходимое исследование из-за страха или недопонимания. Важно помнить, что своевременная диагностика — это ключ к успешному лечению.»

Заключение и рекомендации

Метод компьютерной томографии является высокоэффективным диагностическим инструментом, который основывается на сложном взаимодействии физических принципов и современных технологий. За несколько десятилетий своего существования КТ эволюционировала от простого рентгенологического обследования до мощной системы визуализации, способной решать самые сложные диагностические задачи. Современные томографы обеспечивают выдающуюся точность и скорость исследований при минимальной лучевой нагрузке на пациента.

Для достижения максимально точных результатов КТ-исследования рекомендуется:

- Тщательно следовать указаниям врача по подготовке

- Информировать медицинский персонал о наличии металлических имплантов

- Сообщать о возможных аллергических реакциях

- Соблюдать рекомендованные интервалы между исследованиями

- Обращаться только в аккредитованные медицинские учреждения

Для более подробной консультации по вопросам компьютерной томографии стоит обратиться к квалифицированным специалистам в аккредитованных медицинских центрах. Они помогут определить необходимость проведения исследования, выбрать оптимальный протокол и правильно интерпретировать полученные результаты. Помните, что только опытный врач может назначить и корректно оценить КТ-исследование, учитывая все особенности конкретного клинического случая.

Безопасность и радиационная нагрузка при проведении КТ

Компьютерная томография (КТ) является высокоинформативным методом визуализации, который позволяет получать детализированные изображения внутренних органов и тканей. Однако, как и любой медицинский метод, КТ сопряжена с определенными рисками, особенно в контексте радиационной нагрузки на пациента.

Основным источником радиации при проведении КТ является рентгеновское излучение, которое используется для создания изображений. В отличие от обычных рентгеновских снимков, КТ-сканеры делают множество снимков с разных углов, что позволяет создать трехмерное изображение исследуемой области. Это, в свою очередь, требует более высокой дозы радиации, чем стандартные рентгеновские исследования.

Радиационная нагрузка измеряется в миллизивертах (мЗв), и для большинства КТ-исследований она варьируется от 1 до 10 мЗв, в зависимости от области исследования и используемого оборудования. Для сравнения, доза радиации, получаемая при стандартном рентгене грудной клетки, составляет около 0,1 мЗв. Таким образом, КТ может обеспечить более детальную информацию, но и сопряжена с более высокой радиационной нагрузкой.

Для минимизации рисков, связанных с радиацией, медицинские учреждения придерживаются принципа ALARA (As Low As Reasonably Achievable), что означает, что радиационная доза должна быть как можно ниже, при этом обеспечивая необходимую диагностическую ценность. Это достигается за счет использования современных технологий, таких как низкодозовые КТ, которые позволяют значительно сократить радиационную нагрузку без потери качества изображений.

Кроме того, перед проведением КТ необходимо тщательно оценить показания к исследованию. Врач должен взвесить потенциальные риски радиационного облучения и преимущества, которые может предоставить КТ в диагностике заболевания. В некоторых случаях, особенно у детей и беременных женщин, может быть рекомендовано альтернативное обследование, например, ультразвуковое исследование или магнитно-резонансная томография (МРТ), которые не используют ионизирующее излучение.

Важно также отметить, что современные КТ-сканеры оснащены системами автоматического контроля дозы, которые позволяют оптимизировать параметры сканирования в зависимости от индивидуальных характеристик пациента, таких как возраст, вес и размер тела. Это позволяет дополнительно снизить радиационную нагрузку и повысить безопасность процедуры.

В заключение, безопасность и радиационная нагрузка при проведении КТ являются важными аспектами, которые должны учитываться как медицинскими работниками, так и пациентами. Правильное использование этого метода диагностики, соблюдение принципов радиационной безопасности и постоянное совершенствование технологий позволяют минимизировать риски и максимально использовать преимущества компьютерной томографии в медицинской практике.

Вопрос-ответ

Каков принцип метода КТ?

В основе метода КТ лежит действие рентгеновских лучей. Аппарат вращается вокруг человека и делает несколько снимков, которые затем обрабатываются на компьютере и расшифровываются врачом. Компьютерная томография (КТ) проводится для диагностики органов брюшной полости и почек, дыхательной и костной систем человека.

Из чего состоит КТ?

Мультиспиральный компьютерный томограф — это сложный диагностический комплекс, который состоит из рентгеновской установки (рентгеновской трубки) с вдвигающейся в нее кушеткой и компьютерной рабочей станции, которая обрабатывает полученную информацию в изображения.

Почему врач назначил КТ, а не МРТ?

Когда врач назначает МРТ мозга или КТ, он руководствуется тем, что именно нужно исследовать. Так, КТ считается более эффективной при обследовании твердых тканей, костей черепа и их нарушений, а МРТ – для анализа мягких тканей. Исследование назначают в таких случаях: пациент получил черепно-мозговую травму.

Советы

СОВЕТ №1

Изучите основы работы метода КТ, чтобы лучше понимать, как он используется для диагностики заболеваний. Знание принципов, таких как рентгеновское излучение и компьютерная обработка изображений, поможет вам осознать, как формируются снимки и какие преимущества они предоставляют.

СОВЕТ №2

Обратите внимание на показания и противопоказания к проведению КТ. Перед процедурой важно обсудить с врачом все возможные риски, особенно если у вас есть аллергия на контрастные вещества или другие медицинские противопоказания.

СОВЕТ №3

Не забывайте о необходимости подготовки к исследованию. В некоторых случаях может потребоваться соблюдение определенной диеты или отказ от пищи перед процедурой, чтобы получить наиболее точные результаты.

СОВЕТ №4

После получения результатов КТ обязательно проконсультируйтесь с врачом для их интерпретации. Профессионал поможет вам понять, что означают результаты, и какие дальнейшие шаги необходимо предпринять для диагностики или лечения.

Компьютерная томография (КТ) является высокоинформативным методом визуализации, который позволяет получать детализированные изображения внутренних органов и тканей. Однако, как и любой медицинский метод, КТ сопряжена с определенными рисками, особенно в контексте радиационной нагрузки на пациента.

Основным источником радиации при проведении КТ является рентгеновское излучение, которое используется для создания изображений. В отличие от обычных рентгеновских снимков, КТ-сканеры делают множество снимков с разных углов, что позволяет создать трехмерное изображение исследуемой области. Это, в свою очередь, требует более высокой дозы радиации, чем стандартные рентгеновские исследования.

Радиационная нагрузка измеряется в миллизивертах (мЗв), и для большинства КТ-исследований она варьируется от 1 до 10 мЗв, в зависимости от области исследования и используемого оборудования. Для сравнения, доза радиации, получаемая при стандартном рентгене грудной клетки, составляет около 0,1 мЗв. Таким образом, КТ может обеспечить более детальную информацию, но и сопряжена с более высокой радиационной нагрузкой.

Для минимизации рисков, связанных с радиацией, медицинские учреждения придерживаются принципа ALARA (As Low As Reasonably Achievable), что означает, что радиационная доза должна быть как можно ниже, при этом обеспечивая необходимую диагностическую ценность. Это достигается за счет использования современных технологий, таких как низкодозовые КТ, которые позволяют значительно сократить радиационную нагрузку без потери качества изображений.

Кроме того, перед проведением КТ необходимо тщательно оценить показания к исследованию. Врач должен взвесить потенциальные риски радиационного облучения и преимущества, которые может предоставить КТ в диагностике заболевания. В некоторых случаях, особенно у детей и беременных женщин, может быть рекомендовано альтернативное обследование, например, ультразвуковое исследование или магнитно-резонансная томография (МРТ), которые не используют ионизирующее излучение.

Важно также отметить, что современные КТ-сканеры оснащены системами автоматического контроля дозы, которые позволяют оптимизировать параметры сканирования в зависимости от индивидуальных характеристик пациента, таких как возраст, вес и размер тела. Это позволяет дополнительно снизить радиационную нагрузку и повысить безопасность процедуры.

В заключение, безопасность и радиационная нагрузка при проведении КТ являются важными аспектами, которые должны учитываться как медицинскими работниками, так и пациентами. Правильное использование этого метода диагностики, соблюдение принципов радиационной безопасности и постоянное совершенствование технологий позволяют минимизировать риски и максимально использовать преимущества компьютерной томографии в медицинской практике.