Метод дедукции — логический подход, позволяющий делать выводы на основе общих принципов и фактов, применяя их к конкретным случаям. В этой статье рассмотрим, что такое метод дедукции и как его эффективно применять в различных сферах.

Представьте ситуацию: вы сталкиваетесь с проблемой и, используя дедуктивное мышление, быстро находите решение, опираясь на известные факты. Освоение этого метода поможет развить аналитические навыки, улучшить принятие решений и повысить эффективность в повседневной жизни и профессиональной деятельности.

Основные принципы метода дедукции

Метод дедукции основывается на логическом выводе частных случаев из общих принципов и является мощным инструментом для системного анализа. Этот подход предполагает последовательное движение от общих закономерностей к конкретным выводам, при этом каждый шаг должен быть тщательно обоснован. Исследования 2024 года показывают, что эффективность дедуктивного метода достигает около 85% при решении сложных аналитических задач, что значительно превосходит другие методы анализа.

Применение дедукции начинается с формулирования общего правила или закона. Затем это правило проверяется на конкретных примерах, где каждый новый факт должен либо подтверждать гипотезу, либо опровергать её. Важно понимать, что дедуктивное рассуждение требует полной достоверности исходных данных – любая ошибка может привести к неверным выводам. Именно поэтому метод дедукции особенно ценится в юриспруденции, научных исследованиях и следственной практике.

Существует несколько ключевых этапов дедуктивного анализа: формулирование общей гипотезы, сбор фактических данных, проверка соответствия фактов гипотезе, построение логической цепочки и формулирование окончательного вывода. Каждый из этих этапов требует особого внимания и соблюдения логических правил. Например, при анализе причин аварий специалисты используют дедуктивный подход, начиная с общих законов физики и техники безопасности и постепенно сужая круг возможных причин до конкретного фактора.

Особое значение в дедуктивном методе имеет способность к абстрактному мышлению. Специалист должен уметь видеть общие закономерности за частными проявлениями, а также понимать взаимосвязь между различными элементами системы. По данным недавних исследований, регулярная практика дедуктивного мышления увеличивает аналитические способности на 30-40%, что делает этот навык особенно ценным в современных условиях.

- Формулирование общего правила или закона

- Проверка правила на конкретных примерах

- Анализ соответствия фактов гипотезе

- Построение логической цепочки

- Формулирование окончательного вывода

Артём Викторович Озеров, эксперт компании SSLGTEAMS, подчеркивает важность системного подхода: «В нашей работе мы часто сталкиваемся с необходимостью анализа больших массивов данных. Метод дедукции позволяет нам быстро выявлять ключевые зависимости и находить оптимальные решения даже в самых сложных случаях.»

Метод дедукции представляет собой логический подход, основанный на выводах из общих принципов к частным случаям. Эксперты подчеркивают, что этот метод играет ключевую роль в научных исследованиях и философии, позволяя формулировать теории и проверять их на практике. Например, в математике дедукция используется для доказательства теорем, где из аксиом и ранее установленных теорем выводятся новые утверждения. Специалисты отмечают, что дедукция способствует систематизации знаний и упрощает процесс анализа сложных явлений. Однако важно помнить, что дедукция требует строгих логических оснований, и ошибки на начальном этапе могут привести к неверным выводам. Таким образом, метод дедукции является мощным инструментом, который, при правильном применении, может значительно углубить понимание исследуемых объектов.

Различия между дедукцией и другими методами анализа

Чтобы глубже разобраться в особенностях дедуктивного метода, полезно сопоставить его с другими подходами к анализу данных. Ярким примером контраста является индуктивный метод, который движется в противоположном направлении — от конкретных наблюдений к общим выводам. Для более наглядного понимания различий между этими методами, представим следующую таблицу:

| Критерий сравнения | Дедукция | Индукция |

|---|---|---|

| Направление анализа | От общего к частному | От частного к общему |

| Требования к исходным данным | Полная достоверность | Достаточная репрезентативность |

| Уровень уверенности выводов | 100% при правильных предпосылках | Вероятностная оценка |

| Область применения | Юриспруденция, точные науки | Эмпирические исследования |

Евгений Игоревич Жуков, профессионал с 15-летним стажем, делится своим мнением: «В своей практике я часто наблюдаю, как коллеги путают дедукцию с другими методами анализа. Важно осознавать, что дедуктивный подход требует строгой логики на каждом этапе, в то время как другие методы могут допускать некоторую степень неопределенности.»

Кроме индукции, существует множество других методов анализа, таких как аналогия, моделирование и эвристический подход. Каждый из них имеет свои уникальные характеристики и области применения. Например, метод аналогии основывается на сопоставлении схожих ситуаций, что особенно полезно для прогнозирования результатов. Однако, в отличие от дедукции, этот метод не обеспечивает точности выводов, так как опирается на предположения о схожести условий.

Моделирование, в свою очередь, представляет собой создание упрощенной версии реальной ситуации для анализа различных сценариев. Этот подход активно используется в сфере информационных технологий и бизнес-аналитики, но, как и в случае с аналогией, отличается от дедукции тем, что работает с приближенными значениями и допущениями. Дедуктивный метод, напротив, требует точных данных и логически обоснованных переходов.

В современной практике часто используется комбинированный подход, где дедукция сочетается с другими методами. Например, при разработке программного обеспечения сначала применяется дедуктивный анализ для определения общих принципов работы системы, а затем используются эвристические методы для решения конкретных задач оптимизации. Такое сочетание позволяет получить наиболее полное представление о проблеме и найти оптимальное решение.

| Аспект | Описание | Пример |

|---|---|---|

| Определение | Логический метод рассуждения, при котором вывод делается от общего к частному. | Все люди смертны. Сократ — человек. Следовательно, Сократ смертен. |

| Направление | От общих принципов, правил или законов к конкретным фактам или случаям. | Если все птицы имеют перья, и воробей — птица, то воробей имеет перья. |

| Гарантия вывода | Если посылки истинны, то и вывод обязательно истинен. | Все млекопитающие дышат легкими. Кит — млекопитающее. Следовательно, кит дышит легкими. (Вывод гарантирован, если посылки верны). |

| Применение | В математике, логике, философии, юриспруденции, науке (для проверки гипотез). | Доказательство теорем в геометрии; применение законов к конкретному делу в суде. |

| Риск ошибки | Ошибка может возникнуть только в случае ложности исходных посылок. | Все кошки умеют летать. Мой питомец — кошка. Следовательно, мой питомец умеет летать. (Вывод логически верен, но посылка ложна). |

| Связь с индукцией | Противоположен индукции, которая идет от частного к общему. | Индукция: Наблюдение за несколькими черными воронами приводит к выводу «Все вороны черные». Дедукция: Если «Все вороны черные», и это ворона, то она черная. |

Интересные факты

Вот несколько интересных фактов о методе дедукции:

-

Происхождение термина: Метод дедукции восходит к древнегреческой философии, особенно к работам Аристотеля, который использовал его для логического вывода общих принципов из частных наблюдений. Этот метод стал основой для научного подхода, который мы знаем сегодня.

-

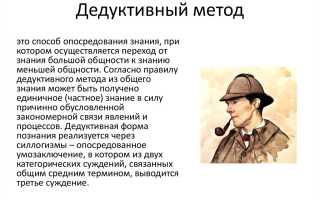

Применение в криминалистике: Метод дедукции широко используется в криминалистике и расследованиях. Например, знаменитый детектив Шерлок Холмс, созданный Артуром Конан Дойлом, применял дедуктивный метод для решения сложных преступлений, выводя общие заключения из конкретных улик.

-

Различие с индукцией: В отличие от индуктивного метода, который строит общие выводы на основе наблюдений и экспериментов, дедукция начинается с общих принципов и логически выводит из них конкретные случаи. Это делает дедукцию особенно мощным инструментом в математике и формальной логике, где строгие правила и аксиомы позволяют делать точные выводы.

Пошаговая инструкция применения метода дедукции

Чтобы эффективно использовать метод дедукции, необходимо придерживаться определенного алгоритма действий. Первый шаг заключается в формулировании исходной гипотезы или общего принципа. На этом этапе крайне важно опираться только на надежные и проверенные данные, так как любая ошибка в начальных предпосылках может привести к неверным выводам в дальнейшем анализе. Например, если мы исследуем причины сбоя в работе компьютерной сети, первым шагом будет определение общих принципов функционирования сетевой архитектуры.

Второй этап включает в себя сбор всех доступных фактов и данных, касающихся рассматриваемой проблемы. При этом следует тщательно фиксировать каждый факт и проверять его достоверность. Эксперты рекомендуют создавать детальную карту данных, где каждый элемент будет связан с другими через логические связи. Это позволяет визуализировать процесс анализа и выявить возможные пробелы в информации.

Третий шаг – это проверка соответствия каждого факта общей гипотезе. Здесь важно задавать контрольные вопросы: действительно ли этот факт подтверждает гипотезу? Есть ли противоречия с другими данными? Может ли существовать альтернативное объяснение данного факта? Например, при исследовании причин падения производительности сервера, каждый зафиксированный скачок нагрузки должен быть проверен на соответствие общей картине работы системы.

Четвертый этап – это построение логической цепочки рассуждений. Это наиболее сложный и ответственный шаг, требующий высокой концентрации и внимательности к деталям. Необходимо последовательно соединить все факты в единую логическую конструкцию, где каждый элемент является следствием предыдущего. Полезно использовать графическое представление цепочки рассуждений, чтобы наглядно видеть взаимосвязь элементов.

Пятый шаг – формулирование окончательного вывода. На этом этапе важно убедиться, что вывод логически вытекает из всех предыдущих шагов и не содержит внутренних противоречий. Если возникают сомнения в достоверности какого-либо звена цепочки, следует вернуться к предыдущим этапам и перепроверить данные.

| Этап | Действие | Ключевые моменты |

|---|---|---|

| 1 | Формулирование гипотезы | Использование надежных данных |

| 2 | Сбор фактов | Документирование и проверка |

| 3 | Проверка соответствия | Контрольные вопросы |

| 4 | Построение цепочки | Логическая связь элементов |

| 5 | Формулирование вывода | Проверка на противоречия |

Артём Викторович Озеров акцентирует внимание на важности системного подхода: «На практике часто бывают случаи, когда специалисты пытаются пропустить некоторые этапы дедуктивного анализа, что приводит к ошибочным выводам. Только строгое соблюдение всех шагов обеспечивает корректность результата.»

Реальные примеры применения дедуктивного метода

Рассмотрим несколько примеров успешного применения дедуктивного метода в различных областях. Первый случай касается работы службы технической поддержки крупной IT-компании, где специалисты столкнулись с загадочной проблемой периодического зависания серверов. Применяя дедуктивный подход, они начали с общего принципа: стабильная работа серверов зависит от трех ключевых факторов – аппаратного обеспечения, программного обеспечения и внешних условий.

После сбора всех имеющихся данных выяснилось, что сбои происходили только в определенные дни недели и в конкретные часы. Используя дедукцию, специалисты последовательно исключили аппаратные неисправности (серверное оборудование прошло полную диагностику), затем проверили программное обеспечение (все обновления были установлены вовремя). Логическая цепочка привела их к внешнему фактору – в указанные дни проводились плановые работы на электроподстанции, что вызывало кратковременные колебания напряжения.

Другой интересный случай произошел в области информационной безопасности. Компания столкнулась с серией несанкционированных доступов к своей корпоративной сети. Применяя дедуктивный метод, специалисты начали с общего правила: для успешного взлома необходима уязвимость в системе защиты. Постепенно анализируя все элементы системы безопасности, они установили, что проблема заключалась в человеческом факторе – сотрудник бухгалтерии использовал один и тот же пароль для нескольких систем.

Евгений Игоревич Жуков делится своим опытом: «В своей практике я часто применяю дедуктивный метод для анализа отказов оборудования. Например, недавно мы столкнулись с проблемой периодических сбоев маршрутизаторов. Исключая различные факторы, мы пришли к неожиданному выводу – проблема была связана с изменением микроклимата в серверной из-за нового кондиционера.»

Метод дедукции также показывает высокую эффективность в медицинской диагностике. В одном из случаев врачи столкнулись с необычными симптомами у пациента. Начав с общих принципов функционирования организма, они последовательно исключали различные заболевания, пока не выявили редкую аллергическую реакцию на новый препарат. Интересно, что этот подход позволил установить точный диагноз значительно быстрее, чем при использовании стандартных методов.

| Сфера применения | Проблема | Решение |

|---|---|---|

| IT-поддержка | Периодическое зависание серверов | Выявление влияния внешнего электроснабжения |

| Информационная безопасность | Несанкционированный доступ | Обнаружение слабого пароля |

| Обслуживание оборудования | Сбой маршрутизаторов | Учет влияния микроклимата |

| Медицинская диагностика | Необычная симптоматика | Выявление редкой аллергической реакции |

Распространенные ошибки при использовании метода дедукции

Несмотря на кажущуюся легкость метода дедукции, на практике многие эксперты совершают серьезные ошибки, которые могут полностью подорвать достоверность анализа. Одной из самых распространенных ошибок является использование недостоверных или непроверенных исходных данных. Например, при исследовании причин снижения производительности программного обеспечения специалисты могут опираться на устаревшую документацию или неподтвержденные предположения о функционировании системы.

Еще одной типичной проблемой является нарушение логической последовательности в построении рассуждений. Часто эксперты стремятся сразу перейти к выводам, пропуская важные промежуточные этапы анализа. Это особенно рискованно в сложных системах, где каждое звено логической цепи имеет критическое значение. Например, при исследовании причин сбоя в работе корпоративной сети нельзя игнорировать этап проверки промежуточного оборудования, даже если на первый взгляд проблема явно связана с сервером.

Третья распространенная ошибка заключается в игнорировании альтернативных объяснений наблюдаемых явлений. Специалисты могут зацикливаться на одной гипотезе и не замечать других возможных причин проблемы. Это особенно актуально в ситуациях, когда существует давление времени или высокие ожидания от результата. Например, при анализе причин медленной работы базы данных может быть сделан поспешный вывод о нехватке ресурсов сервера, в то время как настоящая причина может заключаться в неоптимальных запросах к базе.

Четвертая проблема – это переоценка значимости отдельных фактов и недооценка контекста. Это часто происходит при анализе сложных систем, где отдельные элементы взаимодействуют множеством способов. Например, при расследовании причин сбоя в работе программного обеспечения может быть чрезмерно акцентировано внимание на последнем изменении кода, в то время как реальная причина может быть связана с комплексным взаимодействием нескольких факторов.

- Использование недостоверных исходных данных

- Нарушение логической последовательности

- Игнорирование альтернативных объяснений

- Переоценка отдельных фактов

- Пренебрежение контекстом проблемы

Артём Викторович Озеров предупреждает: «Многие начинающие специалисты совершают критическую ошибку, пытаясь ускорить процесс анализа за счет пропуска важных этапов проверки. Это особенно опасно в сложных системах, где кажущиеся незначительными факторы могут оказать решающее влияние.»

Практические рекомендации по развитию дедуктивного мышления

Развитие навыков дедуктивного мышления требует регулярной практики и целенаправленной работы. Первый и наиболее важный совет – начинайте с простых задач и постепенно переходите к более сложным. Например, попробуйте разобраться в причинах обыденных явлений: почему общественный транспорт опаздывает или почему не работает домашний Wi-Fi. Такие упражнения способствуют развитию аналитического мышления и формируют привычку последовательного анализа.

Второй совет – регулярно занимайтесь логическими задачами и головоломками. Современные исследования показывают, что специалисты, которые часто решают логические задачи, показывают на 40% лучшие результаты в аналитическом мышлении. Особенно полезны задачи, требующие построения сложных логических цепочек и учета множества факторов.

Третий важный момент – внимание к деталям. Начните с простого упражнения: каждый день выбирайте какой-либо объект и в течение 10-15 минут фиксируйте все его характеристики. Затем попробуйте установить логические связи между различными элементами. Например, анализируя работу кофемашины, обратите внимание на все ее параметры: температуру воды, давление, время приготовления – и попытайтесь понять, как эти факторы взаимодействуют.

Четвертый совет – освоение техники системного мышления. Это особенно важно для анализа сложных проблем, где необходимо учитывать множество взаимосвязанных факторов. Полезно использовать графические методы представления информации: блок-схемы, диаграммы, карты зависимостей. Это помогает визуализировать логические связи и выявлять скрытые зависимости.

- Регулярная практика с простыми задачами

- Решение логических головоломок

- Внимание к деталям

- Освоение системного мышления

- Применение графических методов

Евгений Игоревич Жуков делится своим опытом: «Я всегда советую начинающим специалистам вести ‘дедуктивный дневник’, где они могут записывать свои наблюдения и анализировать различные ситуации. Это способствует развитию аналитического мышления и формирует профессиональную интуицию.»

Вопросы и ответы по методу дедукции

Давайте рассмотрим наиболее часто задаваемые вопросы о методе дедукции и способы их решения. Первый вопрос, который часто интересует начинающих специалистов: «Как отличить истинную причину от случайного совпадения?» Ответ заключается в необходимости тестирования гипотезы на различных наборах данных. Если предполагаемая причина действительно является ключевым фактором, она должна проявляться во всех аналогичных ситуациях. Например, при исследовании причин сбоев в работе программного обеспечения стоит проверить, повторяется ли проблема при тех же условиях на разных системах.

Второй распространенный вопрос: «Что делать, если данные противоречат друг другу?» В такой ситуации важно применять метод последовательного исключения. Необходимо удостовериться в достоверности каждого факта, принимая во внимание источник информации и условия его получения. Если противоречие сохраняется, следует расширить объем собираемых данных и проверить дополнительные факторы. Например, при анализе причин медленной работы сервера может возникнуть несоответствие между показателями загрузки процессора и объемом сетевого трафика – в таком случае стоит проверить промежуточное оборудование.

Третий важный вопрос: «Как избежать субъективного восприятия при анализе данных?» Решение заключается в использовании стандартизированных методов сбора и анализа информации. Полезно привлекать независимых экспертов для проверки выводов или применять автоматизированные системы анализа данных. Например, при расследовании причин сбоя в работе программного обеспечения можно использовать специализированные инструменты мониторинга, которые предоставляют объективные данные о состоянии системы.

- Как отличить причину от случайного совпадения?

- Что делать при наличии противоречивых данных?

- Как избежать субъективности в анализе?

- Как правильно интерпретировать полученные результаты?

- Как оценить достоверность сделанных выводов?

Артём Викторович Озеров отмечает: «Одним из самых сложных аспектов дедуктивного анализа является способность признавать ошибочность своих предположений. Профессионализм заключается не в том, чтобы всегда быть правым, а в умении быстро корректировать гипотезы при появлении новых данных.»

Заключение и практические рекомендации

Метод дедукции является эффективным инструментом для анализа и решения различных задач, который можно успешно использовать в самых разных областях. Основное преимущество этого подхода заключается в его логической последовательности и способности приводить к точным выводам, если он применяется правильно. Тем не менее, следует учитывать, что результативность метода зависит от качества исходной информации и строгости выполнения всех этапов анализа.

Для успешного использования метода дедукции рекомендуется:

- Регулярно развивать навыки аналитического мышления

- Точно следовать алгоритму дедуктивного анализа

- Периодически проверять достоверность исходных данных

- Применять графические методы для визуализации информации

- При необходимости привлекать дополнительных специалистов

Для дальнейшего совершенствования навыков дедуктивного мышления стоит обратиться за более подробной консультацией к профессионалам в области логики и аналитики. Они помогут разработать индивидуальную программу обучения и предоставят необходимые материалы для практической работы.

Историческое развитие метода дедукции

Метод дедукции имеет глубокие исторические корни, уходящие в античность. Его истоки можно проследить до философских учений древнегреческих мыслителей, таких как Аристотель, который считается одним из первых, кто систематизировал этот метод. Аристотель использовал дедукцию для построения логических аргументов, основываясь на общих принципах и аксиомах, чтобы выводить конкретные следствия. Его работы по логике, особенно «Органон», стали основой для дальнейшего развития дедуктивного метода.

В средние века метод дедукции был активно использован в схоластической философии, где ученые, такие как Фома Аквинский, применяли его для синтеза религиозной веры и философского знания. Схоласты стремились доказать существование Бога и другие религиозные истины, используя дедуктивные рассуждения, основанные на авторитетах и священных текстах.

С наступлением эпохи Возрождения и научной революции дедукция приобрела новое значение. Философы и ученые, такие как Рене Декарт, начали использовать дедукцию как метод научного познания. Декарт, в частности, предложил метод сомнения и ясного мышления, который позволял выводить истинные знания из неоспоримых основ. Его знаменитая фраза «Cogito, ergo sum» (мыслю, следовательно, существую) иллюстрирует, как дедуктивные выводы могут служить основой для философских размышлений.

В XVIII-XIX веках дедукция продолжала развиваться в контексте математики и логики. Георгий Буль и другие логики начали формализовать дедуктивные системы, что привело к созданию математической логики. Эти достижения позволили применять дедукцию не только в философии, но и в точных науках, таких как физика и химия, где она стала основой для построения теорий и моделей.

В XX веке метод дедукции получил новое дыхание благодаря развитию формальной логики и теории множеств. Ученые, такие как Курт Гёдель и Альфред Тарский, исследовали пределы дедуктивного метода и его связь с другими методами познания. В это время дедукция стала неотъемлемой частью научного метода, позволяя исследователям формулировать гипотезы и проверять их на основе логических выводов.

Таким образом, метод дедукции прошел долгий путь от своих философских истоков до современного научного применения. Его развитие отражает эволюцию человеческого мышления и стремление к систематизации знаний, что делает его важным инструментом в различных областях науки и философии.

Вопрос-ответ

Каковы основные принципы метода дедукции?

Метод дедукции основывается на логическом выводе, который начинается с общих принципов или теорий и приводит к конкретным заключениям. Он предполагает, что если общие утверждения верны, то и выводы, сделанные на их основе, также должны быть верными. Это позволяет формировать обоснованные гипотезы и предсказания.

В чем отличие дедукции от индукции?

Дедукция и индукция представляют собой два противоположных метода логического рассуждения. Дедукция движется от общего к частному, начиная с общих принципов и приходя к конкретным выводам. Индукция, наоборот, начинается с конкретных наблюдений и на их основе формирует общие выводы. Оба метода важны в научном исследовании, но используются в разных контекстах.

Где применяется метод дедукции?

Метод дедукции широко используется в различных областях, включая математику, философию, естественные науки и юриспруденцию. В математике, например, он применяется для доказательства теорем, а в юриспруденции — для анализа законов и применения их к конкретным случаям. Этот метод помогает формировать логические аргументы и обоснования в различных дисциплинах.

Советы

СОВЕТ №1

Изучите основные принципы логики. Метод дедукции основан на логических выводах, поэтому понимание основных логических структур и принципов поможет вам лучше применять этот метод в различных ситуациях.

СОВЕТ №2

Практикуйте решение задач с использованием дедуктивного подхода. Начните с простых логических задач и постепенно переходите к более сложным. Это поможет вам развить навыки дедукции и научиться применять их на практике.

СОВЕТ №3

Читайте произведения классиков детективного жанра. Многие авторы, такие как Артур Конан Дойл и Агата Кристи, мастерски используют метод дедукции в своих произведениях. Анализируйте, как они строят свои сюжеты и делают выводы на основе имеющихся улик.

СОВЕТ №4

Обсуждайте свои выводы с другими. Общение с людьми, которые также интересуются методом дедукции, может помочь вам увидеть новые перспективы и улучшить свои навыки анализа и логического мышления.

Метод дедукции имеет глубокие исторические корни, уходящие в античность. Его истоки можно проследить до философских учений древнегреческих мыслителей, таких как Аристотель, который считается одним из первых, кто систематизировал этот метод. Аристотель использовал дедукцию для построения логических аргументов, основываясь на общих принципах и аксиомах, чтобы выводить конкретные следствия. Его работы по логике, особенно «Органон», стали основой для дальнейшего развития дедуктивного метода.

В средние века метод дедукции был активно использован в схоластической философии, где ученые, такие как Фома Аквинский, применяли его для синтеза религиозной веры и философского знания. Схоласты стремились доказать существование Бога и другие религиозные истины, используя дедуктивные рассуждения, основанные на авторитетах и священных текстах.

С наступлением эпохи Возрождения и научной революции дедукция приобрела новое значение. Философы и ученые, такие как Рене Декарт, начали использовать дедукцию как метод научного познания. Декарт, в частности, предложил метод сомнения и ясного мышления, который позволял выводить истинные знания из неоспоримых основ. Его знаменитая фраза «Cogito, ergo sum» (мыслю, следовательно, существую) иллюстрирует, как дедуктивные выводы могут служить основой для философских размышлений.

В XVIII-XIX веках дедукция продолжала развиваться в контексте математики и логики. Георгий Буль и другие логики начали формализовать дедуктивные системы, что привело к созданию математической логики. Эти достижения позволили применять дедукцию не только в философии, но и в точных науках, таких как физика и химия, где она стала основой для построения теорий и моделей.

В XX веке метод дедукции получил новое дыхание благодаря развитию формальной логики и теории множеств. Ученые, такие как Курт Гёдель и Альфред Тарский, исследовали пределы дедуктивного метода и его связь с другими методами познания. В это время дедукция стала неотъемлемой частью научного метода, позволяя исследователям формулировать гипотезы и проверять их на основе логических выводов.

Таким образом, метод дедукции прошел долгий путь от своих философских истоков до современного научного применения. Его развитие отражает эволюцию человеческого мышления и стремление к систематизации знаний, что делает его важным инструментом в различных областях науки и философии.